Братоусобица: почему родственные народы воюют друг с другом

Близко живущие и родственные народы чаще воюют друг с другом, чем генетически и пространственно далекие.

Нередко конфликт возникает, если культурно близкий народ пытается поменять политические институты, которые при заимствовании «братской страной» угрожают ее элите.В поисках глубинных причин войн экономисты добрались до генетики. Энрико Сполаоре (Университет Тафтса) и Роман Вакцьярг (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) доказывают важность генетической близости: чаще всего между собой враждуют народы, находящиеся в состоянии близкого родства (с поправкой на географию, развитие торговли и политический режим).

Однозначного объяснения этому факту у них нет. Возможно, дело в том, что у родственных народов сходный взгляд на мир, в результате для них особенно ценны одни и те же ресурсы, за которые и идет война. Или у этих народов сходные представления о том, как лучше организовать государственную и общественную жизнь. Когда формы правления близки, правителям легче расширять свою власть на прилегающие территории. Слияние близких по корпоративной культуре компаний проходит легче, чем корпораций с разными традициями.

С крымчанами у России было немало общего, а вот присоединение, например, Финляндии далось бы значительно тяжелее.

Возможно, генетическое родство важно лишь потому, что сопровождается культурной близостью.

Молодой гарвардский исследователь Акос Лада считает, что источником враждебности и склонности к войне часто становится общая культурная идентичность (близость) воюющих. Но при одном условии: если у них складываются радикально разные политические институты. Например, если одна из культурно родственных стран начинает строить демократию, а в другой — царство авторитаризма, то элита второй страны чувствует угрозу. В этой ситуации авторитарный лидер использует силу: начинает войну, чтобы в идущем к демократии народе его подданные видели не образец для подражания, а врага.Акос Лада ссылается на базу военных конфликтов за 1816–2008 годы.

Думаете, это только для вида, а на самом деле он написал доклад по мотивам российско-украинского обострения? Ничего подобного.

Работа была подготовлена еще в 2013-м. Подход Лады, этнического корейца, вдохновлен не нами, а историей двух Корей. Обострение в 1987 году ненависти, направленной с севера на юг, совпало с началом успешной демократизации Республики Корея. Получается, генетическая близость воюющих, обнаруженная Сполаоре, — лишь знак культурной близости, которая становится нестерпимой вплоть до вражды в тот момент, когда «родственная душа» объявляет, что теперь будет жить по-другому. Как так «по-другому»? Немедленно наказать! Такие эмоции возникают на индивидуальном уровне, когда кто-то узнает, что «сосед Витька-то в начальники выбился, сволочь!»

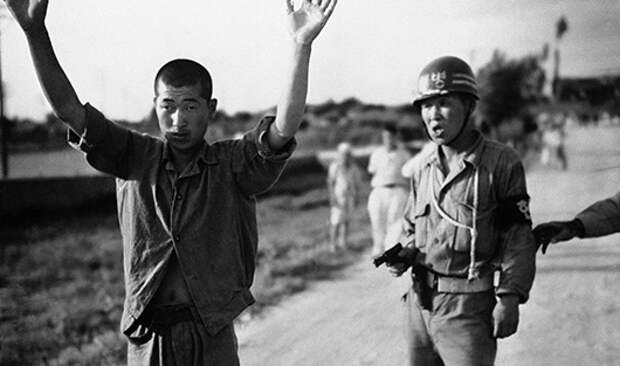

Война — всегда травма. Последствия корейской войны ощущаются и полвека спустяФото AP / East News

Война — всегда травма. Последствия корейской войны ощущаются и полвека спустяФото AP / East News

Агрессия авторитарных лидеров против демократизирующихся братских народов имеет свои резоны. Институты, в том числе политические, легко распространяются поверх госграниц («У брата получается, почему бы не попробовать?»). Ничто так не пугает авторитарную элиту, как миграция демократических институтов. В ситуации с двумя Кореями (один народ, два государства) это особенно очевидно. Гипотеза Лады подтверждается и на множестве «серьезных» (>1000 смертей в год) конфликтов, и на значительно более многочисленных эпизодах, когда одна страна демонстрирует вербально-дипломатическую враждебность в отношении другой.

Война вредит заимствованиям двояким образом. Во-первых, она физически уничтожает тех, кто может стать моделью для подражания. Во-вторых, идентичность — коварная вещь: человек не может одновременно видеть в другом человеке врага и (пусть в ином отношении) образец. Либо — либо. Поэтому авторитарный лидер, настраивая толпу против возможного институционального образца, просто «деактивирует» ту идентичность, которая отвечала бы за заимствование его успехов.

История показывает, что диктатор с хорошей армией не станет ждать, пока попытка «братского народа» начать жить иначе закончится успехом.

Наконец, и в объекте вражды война активирует авторитарные тренды, и стремление к демократии становится там признаком непатриотичности, пишет Лада.

Век колоний позади, и географическая близость тоже имеет значение. Даже в эпоху транспортной доступности завоевать соседний регион куда проще, чем отправиться ради этого из Арктики в Антарктику. Помимо логистических проблем придется ответить на непростой вопрос: «А что я там забыл?» Соседним народам всегда есть что делить: теоретически Индия может усилиться за счет Пакистана, а за счет Сальвадора — едва ли. Ситуация, когда выигрыш одного является проигрышем для другого, — типичный повод к конфликту.

Рациональные стимулы (стремление к контролю за ресурсами) ведут не только к войнам, но и к миру. Сильнее всего вероятность войн снижают демократия и торговля. Война — большие человеческие жертвы и издержки для народов, поэтому войн народы не любят (вернее, любят только постфактум, когда тяжелая реальность стала героической историей), а при демократии народы могут заявить о нежелании воевать. Торговля между странами способствует дружелюбию, переключению людей с взимания ренты на экономическую деятельность, и в иностранцах начинают видеть не врагов, а партнеров.

На эту тему есть много исследований. В относительно недавнем, сделанном Романом Захаренко (НИУ ВШЭ), Александром Тарасовым и Михаэлем Зейтцем (оба — Мюнхенский университет), показано, что вероятность войн между двумя странами снижается не только с ростом торговли, но даже просто с сокращением издержек на торговлю. Получается, чиновники могут в какой-то мере управлять вероятностью войн через торговую политику. Издержки в торговле между Россией и Украиной перед конфликтом росли (пошлины, санитарные и ветеринарные барьеры), так что все произошло в согласии с данной моделью. Она показывает, что в 1993–2001 годах наивысшей в мире была вероятность войны между Иорданией и Израилем (война была почти неизбежной), а наименьшей — между Тувалу и Фиджи.

Вероятность нападения России на США в 2001 году (2,47%) была в 3,5 раза выше по сравнению с вероятностью нападения на США Китая и в 1,5 раза — Северной Кореи.

Но вот главный вывод Захаренко и соавторов: оказывается, рост мировой торговли способствует росту благосостояния двояко. Во-первых, сам по себе, а во-вторых — за счет сокращения военных расходов благодаря снижению вероятности войн. Наоборот, рост военных трат ведет к войне. Их увеличение в мирное время на 10 процентных пунктов (в % ВПП) повышает вероятность самого конфликта на 3,2 п. п. Впрочем, это явно не конечная, а промежуточная причина: скорее рост военных трат обусловлен желанием повоевать, чем война — ростом трат на армию (хотя и это возможно). В последние семь лет российские военные расходы в долларовом выражении выросли втрое, так что Алексей Кудрин, ушедший в отставку из-за несогласия с этим трендом, кажется, не только бережливый министр, но и скрытый пацифист.

Даже соседство со страной, где идет гражданская война, вредит экономическому росту. Конфликт заставляет соседей вооружаться, а из-за этого экономика замедляется.

Боги войны и экономики определенно не дружат.

Дополнительный стимул к конфликтам у стран, богатых ресурсами, — их цена. Множество работ на эту тему (одну из последних выпустил Петерсоновский институт международной экономики) показывают, что высокие цены кружат голову политическим лидерам страны-экспортера. Особенно если в ней авторитарный режим.

Попытка достичь успехов или уйти от проблем при помощи войны чревата бедами. В том числе для экономики. Как показывает недавняя работа французских экономистов, война — гигантский шок для потребления. Госрасходы увеличиваются, а частное потребление падает. Это сопоставимо по эффекту с сильной и резкой девальвацией (уменьшается национальное благосостояние), а иногда еще и сопровождается ею. Еще одна беда: на враге во время интервенции нередко опробуют новые, более сильные методы управления и контроля за гражданами, которые потом начинают применяться внутри страны, пишут два исследователя из Университета Джорджа Мейсона. Так поступают не только диктаторы: милитаризации полиции в США и началу слежки за гражданами немало способствовали внешние интервенции.

Война всегда большая травма. В той же Корее люди, которые во время войны испытали насилие в возрасте до 5 лет, и полвека спустя относились к государству (и к его вооруженным силам) заметно хуже, чем те, кому посчастливилось не застать войну.

Во время войны социальный капитал «сгорает» — значит, в Донбассе еще долго ничего хорошего не будет.

Как прийти к миру и почему одни мирные договоренности во время гражданских войн работают, а другие нет, спрашивает молодой чикагский исследователь Сантьяго Каседо. Успешные мирные договоры заключаются, когда лидеры конфликтующих сторон 1) вынуждены заботиться о благосостоянии людей (во время войны потребление резко падает), 2) экономические преимущества мирной жизни ощутимо велики по сравнению с потерями от войны, 3) игрок, контролирующий меньшую часть территории, полностью разоружается. Эти факторы, особенно учитывая роль России в украинских событиях, делают перспективы развития обеих стран не слишком обнадеживающими.

Свежие комментарии