На прошедшем в середине января Гайдаровском форуме много говорилось о развитии сферы образования в целом и бизнес-образования в частности.

В интервью порталу profiok.com директор учебного центра ИНЭС Лариса Полковникова рассказала об основных тенденциях в развитии бизнес-школ и о том, чему стоит учиться у западных коллег, а где нужно ориентироваться на российскую специфику.

Лариса Владимировна, на Гайдаровском форуме вы участвовали в дискуссии о будущем бизнес-школ. Как впечатления? Что запомнилось?

Вы знаете, будущее школ бизнеса и перспективы бизнес-образования обсуждаются не впервые. Но дискуссия на Гайдаровском форуме была, наверное, одной из самых драматичных. Дело в том, что сейчас мы переживаем период радикальных преобразований в этой сфере. Они вызваны и сложностью мировой экономической ситуации, и спецификой сегодняшних российских реалий, и бурными изменениями в технологическом обеспечении образования, в цифровизации многих процессов, и давно ожидаемыми колебаниями конъюнктуры на рынке образовательных услуг.

Вы знаете, будущее школ бизнеса и перспективы бизнес-образования обсуждаются не впервые. Но дискуссия на Гайдаровском форуме была, наверное, одной из самых драматичных. Дело в том, что сейчас мы переживаем период радикальных преобразований в этой сфере. Они вызваны и сложностью мировой экономической ситуации, и спецификой сегодняшних российских реалий, и бурными изменениями в технологическом обеспечении образования, в цифровизации многих процессов, и давно ожидаемыми колебаниями конъюнктуры на рынке образовательных услуг.

С общим выводом дискуссии я полностью согласна: рынок бизнес-образования в России не разрушается, но меняется — основательно и стремительно.

Понравился высокий экспертный уровень участников дискуссии — бизнесменов и представителей авторитетных игроков на рынке бизнес-образования, деловой настрой, откровенность и аргументированность их выступлений, стремление открыто обсуждать назревшие проблемы в этой сфере, делиться опытом и ноу-хау даже в ситуации обострения конкуренции.

Прозвучало ли в ходе дискуссии что-то такое, что вас порадовало или обнадёжило?

Все выступавшие эксперты уверены в том, что образование сегодня превратилось в ключевой драйвер экономического развития. Постоянное совершенствование компетенций сотрудников, в первую очередь управленческих кадров, становится важнейшим фактором стабилизации отечественных компаний и обеспечения их будущего. Иными словами, бизнес-образование остаётся востребованным.

Все выступавшие эксперты уверены в том, что образование сегодня превратилось в ключевой драйвер экономического развития. Постоянное совершенствование компетенций сотрудников, в первую очередь управленческих кадров, становится важнейшим фактором стабилизации отечественных компаний и обеспечения их будущего. Иными словами, бизнес-образование остаётся востребованным.

Кроме того, на форуме мы в очередной раз убедились в верном выборе стратегии развития нашего учебного центра. Мы всегда практиковали своевременные, обоснованные изменения в содержании программы и форматах обучения, но при этом следим за тем, чтобы не страдали преемственность, цельность и качество образования.

В результате мы не застряли во времени, как некоторые участники рынка образования, а подошли к переломной ситуации полностью подготовленными. Поэтому у нас есть основания рассчитывать на сохранение своих позиций. Кроме того, мы чётко представляем, в каком направлении будем развивать свои конкурентные преимущества. Словом, позволю себе утверждать, что учебный центр ИНЭС достойно представлен на отечественном рынке образования.

А что с мировыми трендами? Как с ними соотносится развитие образовательных проектов ИНЭС?

Сегодня известные в мире школы бизнеса ради совершенствования программ и расширения географии клиентуры стремятся к альянсам. ИНЭС традиционно ориентируется на развитие альянсов с аналитическими и бизнес-структурами, научными и образовательными организациями. Это позволяет осуществить «тонкую настройку» учебной программы под интересы конкретных заказчиков из самых разных отраслей и регионов страны.

Сегодня известные в мире школы бизнеса ради совершенствования программ и расширения географии клиентуры стремятся к альянсам. ИНЭС традиционно ориентируется на развитие альянсов с аналитическими и бизнес-структурами, научными и образовательными организациями. Это позволяет осуществить «тонкую настройку» учебной программы под интересы конкретных заказчиков из самых разных отраслей и регионов страны.

Другой очевидный тренд – усиление теоретической подготовки специалистов элементами консалтинга. Во время обучения слушатели должны получать не только знания, но и консультации практиков, осваивать системные практические навыки. Тогда в ходе обучения при помощи преподавателей и консультантов получится подойти к конкретным управленческим решениям, которые можно будет тут же внедрить в своих компаниях. Замечу, что в ИНЭС такой подход к обучению реализуется уже давно, и мы всегда считали его своим конкурентным преимуществом.

Ещё одна яркая тенденция – сокращение сроков обучения, переход на краткосрочные семинары и модули. Сегодня и в самом деле сложно представить, что специалисты и управленцы имеют возможность на полтора-два года оторваться от основной деятельности и направить основные усилия на обучение. К счастью, мы давно идентифицировали данный тренд и сделали акцент на семинарах и коротких сессиях, где даём слушателям необходимые знания и навыки для эффективной самостоятельной работы над своими компетенциями. Мы совершенствуем и дистанционные форматы, особенно когда дело касается индивидуальной работы со слушателями и экспертных консультаций.

Словом, стратегия развития учебного центра ИНЭС вполне соответствует мировым трендам. Но в первую очередь при формировании программ обучения мы всё же ориентируемся на российские тренды, на контекст бизнеса и образования в нашей стране, на интересы отечественных предприятий и специфические запросы давних партнёров Института.

Может быть, опыт западных бизнес-школ в принципе не очень применим? Или что-то можно позаимствовать?

Западные школы бизнеса имеют долгую, богатую событиями историю. Они воспитывали элиту мирового бизнеса, научились держать руку на пульсе развития самых успешных корпораций, обладают мощными исследовательскими и консалтинговыми подразделениями, зачастую участвуют в принятии решений, определяющих будущее целых отраслей и даже государств. Думаю, что сбрасывать со счёта их опыт не стоит. Но подчеркну: этот опыт надо адаптировать, чтобы сделать его полезным в условиях России. В ИНЭС к опыту западных бизнес-школ традиционно относятся с интересом и уважением, но мы всегда смотрим на возможность его адаптации к обучению управленческого резерва российских компаний.

Западные школы бизнеса имеют долгую, богатую событиями историю. Они воспитывали элиту мирового бизнеса, научились держать руку на пульсе развития самых успешных корпораций, обладают мощными исследовательскими и консалтинговыми подразделениями, зачастую участвуют в принятии решений, определяющих будущее целых отраслей и даже государств. Думаю, что сбрасывать со счёта их опыт не стоит. Но подчеркну: этот опыт надо адаптировать, чтобы сделать его полезным в условиях России. В ИНЭС к опыту западных бизнес-школ традиционно относятся с интересом и уважением, но мы всегда смотрим на возможность его адаптации к обучению управленческого резерва российских компаний.

Вполне достойны заимствования фундаментальные, проверенные практикой теории стратегического менеджмента. Не менее интересны знаменитые кейсы, связанные с обобщением способов преодоления кризисов в развитии компаний, с достижением стратегического превосходства, с воспитанием в компаниях лидеров изменений. Но здесь важно отличать здравые, не теряющие ценности теории, которые можно после адаптации применить в любой компании и во всех ситуациях, от эффектных теорий-однодневок, мода на которые проходит быстрее, чем слушатели успевают задуматься об их практическом применении.

Многие эксперты считают, что в современном бизнес-обучении нет места лекциям и семинарам. Упор якобы стоит делать на практику, в идеале — на реальные кейсы. Но как же тогда быть со стратегическим видением, с горизонтами планирования, с общим управленческим кругозором? Не наносит ли такой подход ущерба ключевым составляющим бизнес-образования?

Такие эксперты, как правило, далеки от реальности бизнес-образования. Как я уже сказала, сегодня оно должно сочетать фундаментальные знания с консалтингом и освоением практических навыков. Без фундаментальных знаний нет глубины изучения кейсов, способности самостоятельно адаптировать их к реалиям конкретной компании. Без основательной теоретической подготовки и достаточного кругозора в бизнесе невозможно объединить полученные навыки в систему и тем более самостоятельно разрабатывать эффективные практические решения.

Такие эксперты, как правило, далеки от реальности бизнес-образования. Как я уже сказала, сегодня оно должно сочетать фундаментальные знания с консалтингом и освоением практических навыков. Без фундаментальных знаний нет глубины изучения кейсов, способности самостоятельно адаптировать их к реалиям конкретной компании. Без основательной теоретической подготовки и достаточного кругозора в бизнесе невозможно объединить полученные навыки в систему и тем более самостоятельно разрабатывать эффективные практические решения.

К тому же фундаментальные знания – это основа гарантии качества подготовки слушателей. Иными словами, если школа бизнеса готова нести ответственность за подготовленных ею слушателей, то в её программах обязательно будет серьёзная теоретическая составляющая. Если же школа не готова отвечать за результат, она ограничится набором навыков и броскими тренингами. Разумеется, в современных условиях надо найти оптимальное сочетание теории и практики в обучении, постоянно развивать форматы освоения знаний и навыков. Над этим специалисты ИНЭС постоянно работают, преобразуя программы синхронно с изменениями в среде бизнеса и в технологиях обучения.

Есть и другой момент. На эффективность обучения напрямую влияет харизма преподавателей и консультантов, а проявляется она только в живом общении со слушателями на лекциях и семинарах. В ИНЭС всегда делали ставку именно на харизматичных преподавателей и практиков бизнеса, способных увлечь слушателей собственным опытом, кругозором, нетривиальными подходами, да и просто энергетикой.

Недавно стало известно, что популярный рекрутинговый портал Superjob решил убрать сведения об образовании соискателей при размещении вакансий. Можете ли вы прокомментировать это решение? Образование действительно уже не имеет значения? Остаются ли при этом актуальными сведения о повышении квалификации?

Superjob — известный, уважаемый портал, у специалистов которого могут быть свои взгляды на подбор персонала и свои основания для такого рода решений. Знания и компетенции в набирающей обороты цифровой экономике слишком быстро устаревают.

Superjob — известный, уважаемый портал, у специалистов которого могут быть свои взгляды на подбор персонала и свои основания для такого рода решений. Знания и компетенции в набирающей обороты цифровой экономике слишком быстро устаревают.

Для немалого числа вакансий гораздо важнее, в каких конкретно проектах соискатель участвовал лично, чем диплом, полученный им десять или двадцать лет назад. Конечно, это некий ориентир, но никаких гарантий он не даёт. Именно поэтому так важно постоянно повышать квалификацию, поддерживать компетенции в актуальном состоянии, развивать и своевременно подтверждать их.

Что касается реальной практики найма, то спрашивать диплом у повара или кондитера, возможно, и не стоит. Лучше попросить их продемонстрировать свое мастерство в режиме реального времени. А вот дипломами, сертификатами и свидетельствами о повышении квалификации претендента на должность начальника отдела, главы департамента, директора по финансам или развитию бизнеса и другие подобные должности компания обязательно заинтересуется. На тех позициях, где цена вопроса высока, где речь идет о ключевых компетенциях компании, о её стратегии и, возможно, даже судьбе, дипломы и свидетельства о повышении квалификации всегда будут актуальны.

Для полноты картины читайте публикации profiok.com:

- Лариса Полковникова: «В ближайшем будущем предприятиям ОПК придётся радикально изменить управленческие форматы»

- Лариса Полковникова: «Руководителей нужно выращивать внутри предприятия»

- Бизнес-школы ищут пути сближения с корпорациями

- Образование будущего: на стыке с бизнесом или никак

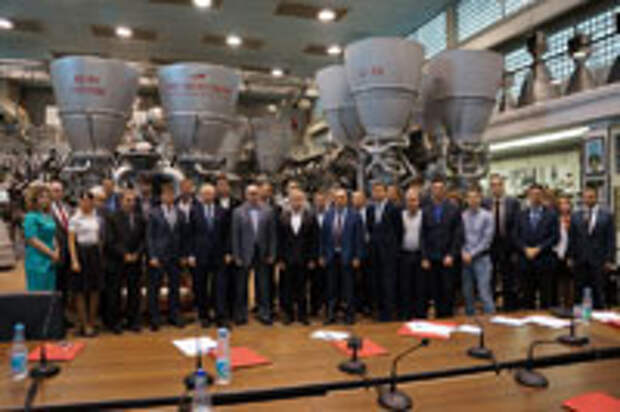

- Управленцы и представители кадрового резерва предприятий ОПК повысили квалификацию

- Бизнес-образование: о целях и ценностях

- В Объединённом институте ядерных исследований обсудили задачи цифровой трансформации ОПК

- В научно-образовательном центре ВКО «Алмаз-Антей» обсудили перспективы развития ОПК

Источник: https://profiok.com/news/detail.php?ID=8067#ixzz5ejzbCUcl

Свежие комментарии